Statistik yang Menipu Mata

LogikaIndonesia.Com -Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data yang sekilas tampak menggembirakan: per Maret 2025, tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,47%, atau sekitar 23,85 juta jiwa. Namun, di balik angka yang turun ini, tersembunyi realitas yang kian getir di wilayah perkotaan. Jumlah penduduk miskin di kota justru meningkat—dari 11,05 juta menjadi 11,27 juta orang. Ironi ini menggugat satu pertanyaan mendasar: apakah angka statistik benar-benar mencerminkan kenyataan hidup?

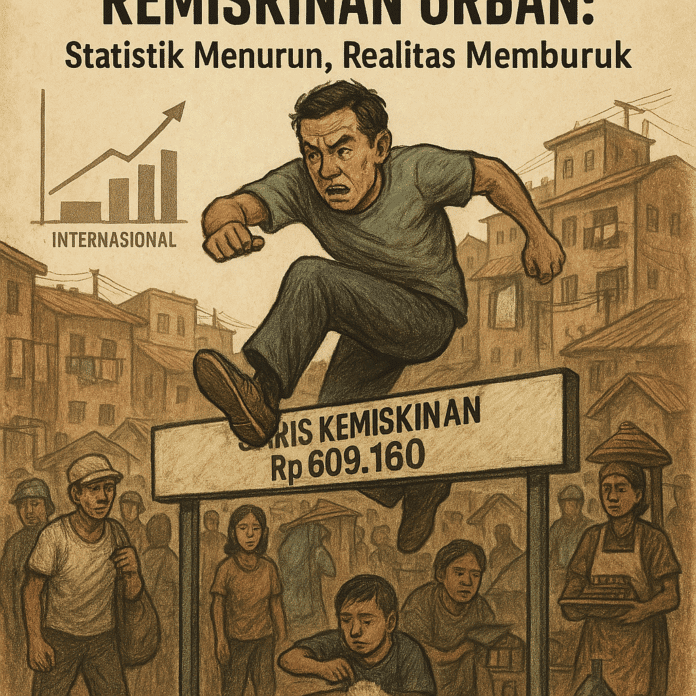

Garis Kemiskinan yang Terlalu Rendah

Garis kemiskinan yang ditetapkan BPS adalah Rp609.160 per kapita per bulan—sekitar Rp20.305 per hari. Dengan standar ini, seseorang dianggap “tidak miskin” jika mampu bertahan hidup dengan angka yang bahkan lebih rendah dari harga segelas kopi di warung pinggiran kota. Padahal, biaya hidup di wilayah urban jauh lebih tinggi dari itu.

Sebagai perbandingan, upah buruh harian di sektor informal seperti asisten rumah tangga atau penjaga toko rata-rata hanya Rp1,8 juta per bulan. Separuhnya habis untuk biaya tempat tinggal dan transportasi. Sisanya harus cukup untuk makan, kesehatan, pulsa, dan pendidikan anak. “Sejahtera” menurut data, tetapi faktanya bertahan hidup dalam keterbatasan akut.

Urbanisasi: Harapan yang Menjebak

Hingga 2025, lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Urbanisasi meningkat tajam, didorong oleh mimpi akan kehidupan yang lebih baik. Namun, kota ternyata lebih sering menjadi jerat ketimbang jaring pengaman. Sewa kamar, listrik, air, hingga transportasi tidak masuk dalam hitungan garis kemiskinan. Padahal itulah beban riil yang menekan masyarakat urban setiap hari.

Migrasi dari desa ke kota seperti pindah dari ketidakpastian ke jebakan baru. Banyak warga hanya berpindah dari kemiskinan pedesaan ke kemiskinan yang lebih mahal dan tak kasatmata di perkotaan.

Definisi Kemiskinan yang Cacat Nalar dan Minim Empati

Pendekatan BPS masih menggunakan konsep “kebutuhan dasar”, dengan fokus pada pengeluaran makanan dan non-makanan pokok. Anehnya, dua komoditas utama pembentuk garis kemiskinan di kota adalah beras (21,06%) dan rokok kretek filter (10,72%). Tidak ada porsi untuk biaya pendidikan, layanan kesehatan, internet, atau biaya sekolah anak—padahal semuanya kini menjadi kebutuhan esensial.

Seseorang dianggap tidak miskin hanya karena masih mampu membeli beras dan rokok. Padahal, bisa jadi ia tinggal di kontrakan sempit, tak mampu membawa anak ke dokter, atau harus menunggak uang sekolah. Ini adalah definisi yang mengaburkan kenyataan, bukan mencerminkannya.

Menurunkan Tiang Lompat, Bukan Meningkatkan Lompatan

Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, yang terjadi justru penyesuaian angka agar tampak membaik. Garis kemiskinan ditetapkan terlalu rendah, seperti menurunkan tiang lompat agar lebih banyak orang bisa “melompati” batas kemiskinan. Hasilnya, angka kemiskinan memang turun—tapi kesejahteraan rakyat tidak bergerak.

Bank Dunia bahkan mencatat bahwa 68,2% warga Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional (USD 3,65 per hari). Ini setara hampir 194 juta jiwa—jauh lebih tinggi dari data resmi dalam negeri.

Penutup: Kemiskinan yang Tak Terlihat, Tapi Dirasakan

Jika garis kemiskinan tetap Rp609 ribu per bulan, maka petugas kebersihan, buruh cuci, dan penjaja asongan akan terus luput dari perhatian kebijakan karena “secara statistik” tidak miskin. Namun di lapangan, mereka hidup dari hari ke hari, menghitung receh demi sesuap nasi.

Menyebut mereka sejahtera karena masih bisa makan, tanpa mempertimbangkan kualitas hidup, ibarat mengatakan seseorang “tidak tenggelam” hanya karena hidungnya masih terlihat di permukaan air—padahal ia sudah megap-megap.

Statistik boleh turun. Tapi suara dari lorong-lorong sempit, rusun pengap, dan halte malam tetap sama: kemiskinan belum pergi.